공동 작업과 유통 구조

울진의 미역은 개인이 아닌 마을 전체가 함께 만들어내는 결과물이다. 갯바위에서 미역을 따는 손, 떼배를 저어 운반하는 사람, 미역을 말리고 열고 다듬는 손까지. 이 모든 과정은 어촌계라는 공동체 안에서 조직적으로 움직인다. 그렇기에 유통 역시 개인이 아닌 마을 단위의 공동 작업 구조로 이뤄지는 것이 일반적이다.

마을별 어촌계의 협업 시스템

울진군의 해안 마을들은 각각 어촌계를 구성하여 어장의 사용, 채취 일정, 짬 분배, 포장 및 유통에 이르기까지 모든 과정을 규약과 회의를 통해 결정한다. 짬 배정은 추첨 방식으로 이루어지고, 미역 채취량은 조별로 정해진 규칙에 따라 공동 분배된다. 채취는 개인이 하더라도, 결과물은 공동체 안에서 조율되고 수익 역시 정해진 방식에 따라 나눠진다.

공동 포장과 품질 유지

미역 채취를 마치면 각 조에서 일정량씩 수거하여 마을 공터나 작업장으로 모은다. 이후 선별과 열기를 거친 미역은 마을 단위로 포장되며, 일정한 기준에 따라 라벨링도 진행된다. 이러한 공동 포장 방식은 품질을 균일하게 유지할 수 있다는 장점이 있으며,

마을 브랜드의 신뢰를 확보하는 데도 큰 역할을 한다.

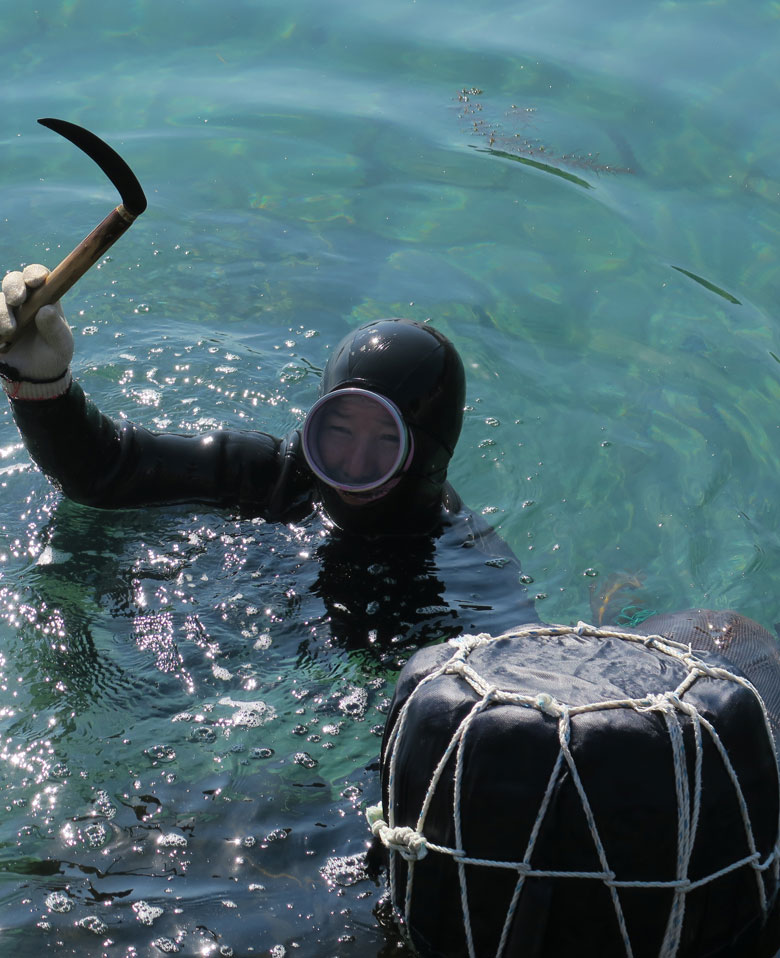

운송과 인양 장비의 공동 활용

미역을 운반하는 데에는 떼배와 더불어 인양기, 관리선, 크레인 등이 사용된다. 이들 장비는 개인 소유가 아닌 어촌계 공동 자산으로 관리되며, 사용 시 작업 조율과 책임자가 정해진다. 특히 크레인은 미역 망태기를 들어 올리는 데 필수적인 장비로, 과거엔 사람이 들던 작업을 대폭 수월하게 만든 변화의 상징이기도 하다.

외부 유통을 위한 역할 분담

생산된 미역은 포구에서 트럭이나 택배로 이동되며, 직거래, 시장 상인, 지역 유통업체를 통해 판매된다. 이 과정에서도 조합장, 계장, 유통담당자 등 마을 내에서 유통을 담당하는 인물이 정해지며, 그들은 포장 품질과 가격을 협상하고 거래처와의 신뢰를 유지하는 일을 맡는다. 이렇듯 미역의 유통은 단순히 ‘팔기 위한 일’이 아니라, 마을 전체의 소득과 연결되는 구조적 작업이다.

유통을 통해 유지되는 공동체

마을의 유통 구조는 단지 물류 체계가 아니라 공동체 유지의 기반이기도 하다. 미역 수익으로 마을 회관을 운영하거나, 공동기금을 마련해 노인 일자리나 복지에 활용하는 사례도 존재한다. 이는 단순한 생산을 넘어, 지역 사회가 자립하고 지속 가능하게 운영되는 방식으로 연결된다.

바다는 혼자서 들어갈 수 있지만, 미역은 함께 나와야 온전해진다. 미역 유통 구조의 중심에는 ‘이익의 나눔’이 아닌, ‘노동의 공유’와 ‘책임의 연대’가 있다. 이 공동의 작업이 있기에, 울진 미역은 오늘도 바다에서 육지로 안전하게 건너올 수 있다.